2025年7月22日-26日,第26届国际教育人工智能大会(AIED)在意大利巴勒莫举办。AIED是全球计算机科学、教育学、认知科学等多个学科专家学者交流前沿思想、分享创新成果的核心平台。在大语言模型(LLMs)的浪潮下,本届AIED以"人工智能:普惠、个性化、伦理化教育的催化剂——为公平的未来赋能教师与学生"为核心命题,彰显对教育人工智能技术伦理协同发展的持续关切,标志着本领域研究从技术本位向社会生态体系建构的范式跃迁。

未来教育研究中心的周晓菲老师以第一作者的身份,在AIED 2025发表论文并进行了学术汇报。该论文题为《赋能中学教师创建机器学习支持的探究式学习活动》(Empower Secondary School Teachers to Create ML-Supported Inquiry-Based Learning Activities),通过一款名为 ML4Inq 的在线创作工具,助力中学教师将人工智能(AI)技术之一机器学习(ML)算法融入课堂教学。

周晓菲老师在报告中分享了一个引人深思的故事来诠释这项研究的价值。故事的主人公是一位拥有31年“世界历史”教龄的中学老师。起初,当研究团队邀请这位历史老师参与项目时,她坦诚地表示:“我不确定我是不是合适的人选。目前,我想不出任何办法能把数据和AI融入我的世界历史课堂。”面对这种普遍存在的困惑,周晓菲团队并未放弃。他们意识到,许多非STEM学科的教师都面临同样的挑战,即如何将抽象的机器学习概念与具体的中小学科学或人文社科内容相连接。为此,团队找到了一个名为“古代文明的社会复杂性”的多维数据集。这个数据集包含了185个古代地点的社会、文化、政治和经济等十二个维度的数据特征。当老师看到这个与自己的学科紧密相关的数据集和ML4Inq工具后,她的态度发生了彻底转变 :“现在我真的感兴趣了…我们继续吧!”这标志着她从对数据教学的抗拒,转变为对AI支持的探究式学习产生了浓厚的兴趣。

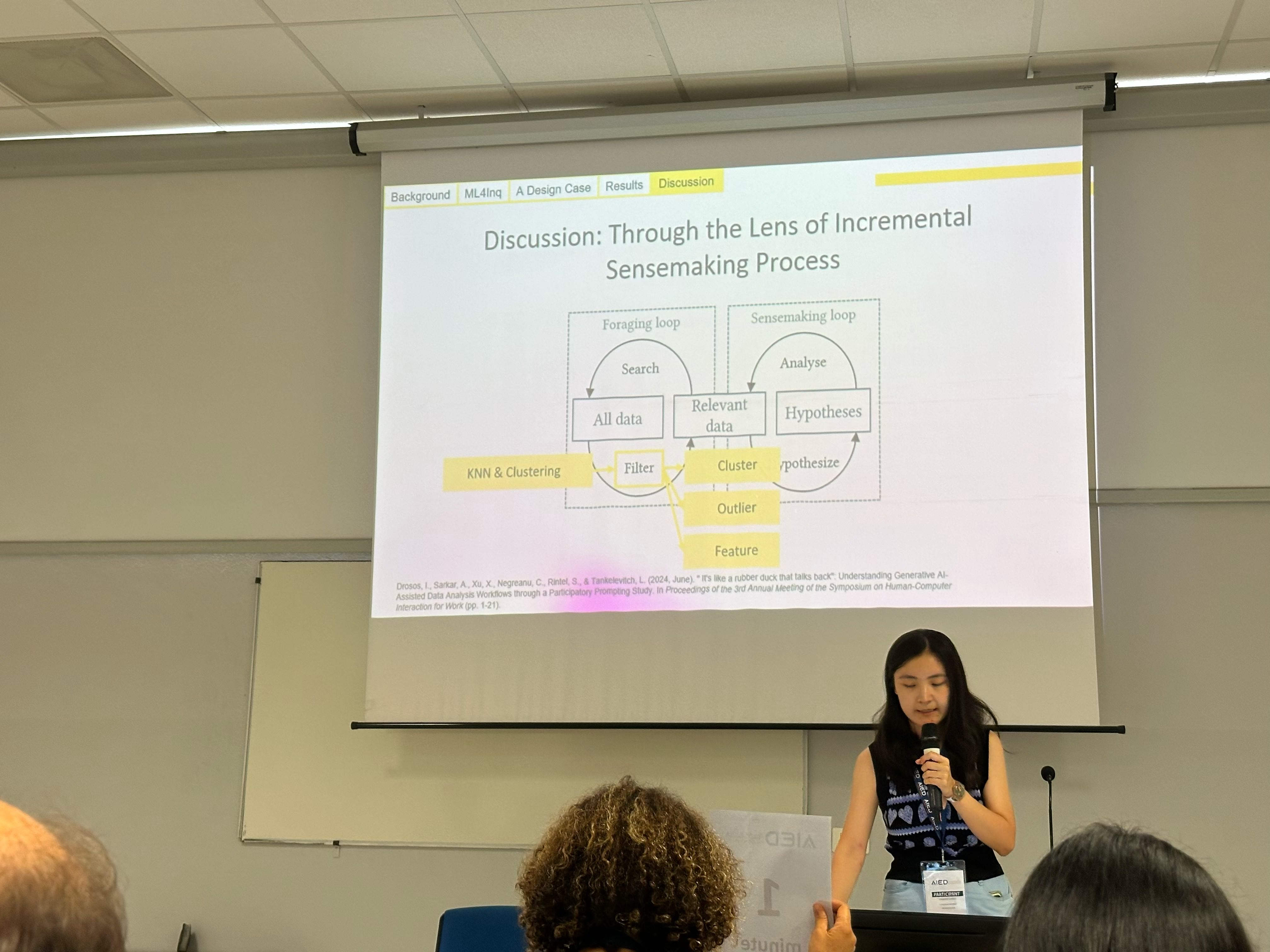

在完成两节AI+历史的课程设计后,这位历史老师的信心和兴趣都得到了极大提升。该研究招募了14名来自不同学科背景的中学老师。通过使用聚类算法、KNN分类算法以及多维数据可视化进行数据分析,教师们成功创建了26项跨越生物学、世界历史、社会科学等多个领域的应用机器学习算法的探究式活动。这位历史老师和其他中学教师的实验数据证明了ML4Inq的普适性和有效性。这不仅打破了AI教学仅限于STEM学科的刻板印象,也为所有学科教师提供了将AI融入教学的实用路径。

这项探索性研究的成果,为人工智能技术在K-12教育领域的应用拓展了新的可能,也为未来的教育工具设计与教师专业发展提供了有益的启示。周晓菲老师希望通过一个低门槛的工具,赋予所有学科的教师信心和能力,让他们能够真正将AI作为一种强大的探究工具,融入到日常教学中。